История американского рынка акций

Американский рынок является основным мировым рынком – на пике японского пузыря в конце 80-х годов последний хотя и смог обогнать США, но затем очень быстро вернулся на прежние позиции. На сегодня американские ценные бумаги по капитализации составляют примерно половину мирового сектора – а доллар, несмотря на все разговоры и поиски альтернатив, по-прежнему является главной мировой валютой. Поэтому неудивительно, что внимание всех инвесторов фондового рынка в первую очередь направлено на американские акции, главным индексом которых является S&P 500 (содержит 500 важнейших предприятий США).

Индекс Доу-Джонса, имеющий в своем составе всего 30 промышленных предприятий, в среде инвесторов считается более спекулятивным, хотя показатели обоих показывают крайне высокую корреляцию. Общую информацию о мировых индексах можно посмотреть тут. При этом в виде биржевого фонда (например SPY) индекс торгуется подобно одной акции и может быть куплен и продан по щелчку мыши.

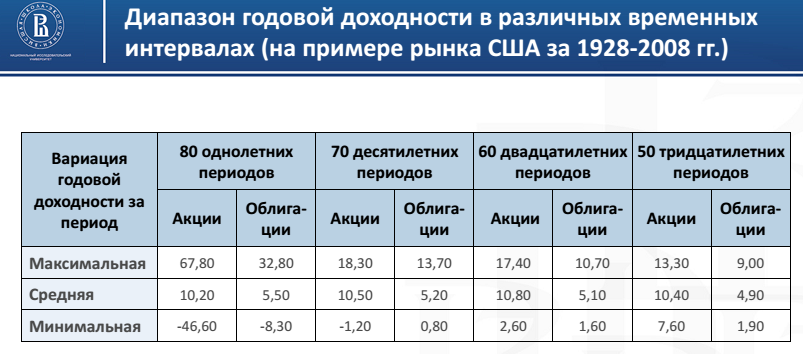

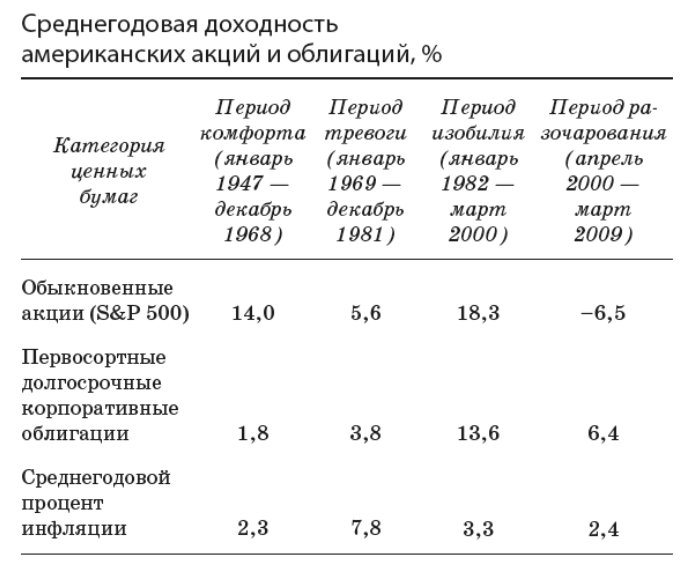

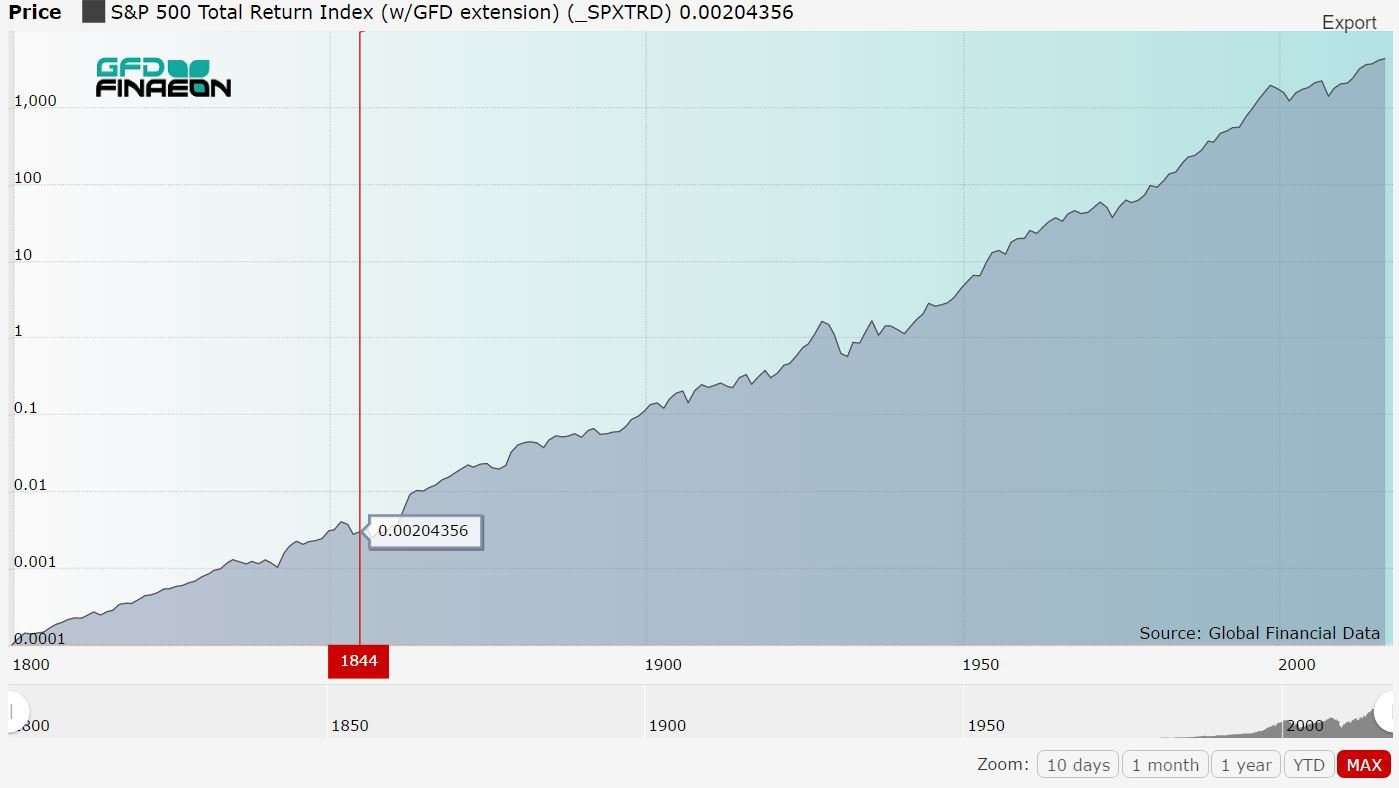

Не менее известен тот факт, что за последние 80 лет американские акции принесли в среднем около 10.5% годовых, что можно считать отличным результатом, который сложно повторить даже самому лучшему хедж-фонду:

За любой 15-летний период рынок американских акций был положительным, а за любые 30 лет доходность была не ниже 7.6% в год, т.е. уверенно обходила средние показатели по инфляции. Наверное, ни у одного индекса на бирже нет такого количества дублеров в биржевых фондах, как у SP500 – по запросу ″S&P 500″ можно найти почти 300 результатов.

Беря диапазон от 10 лет и выше, мы действительно можем говорить о тенденции – однако на меньших промежутках времени до нескольких лет результаты бывали разными и инвестору необходимо об этом помнить. Рассмотрим американский рынок за последние 100 лет:

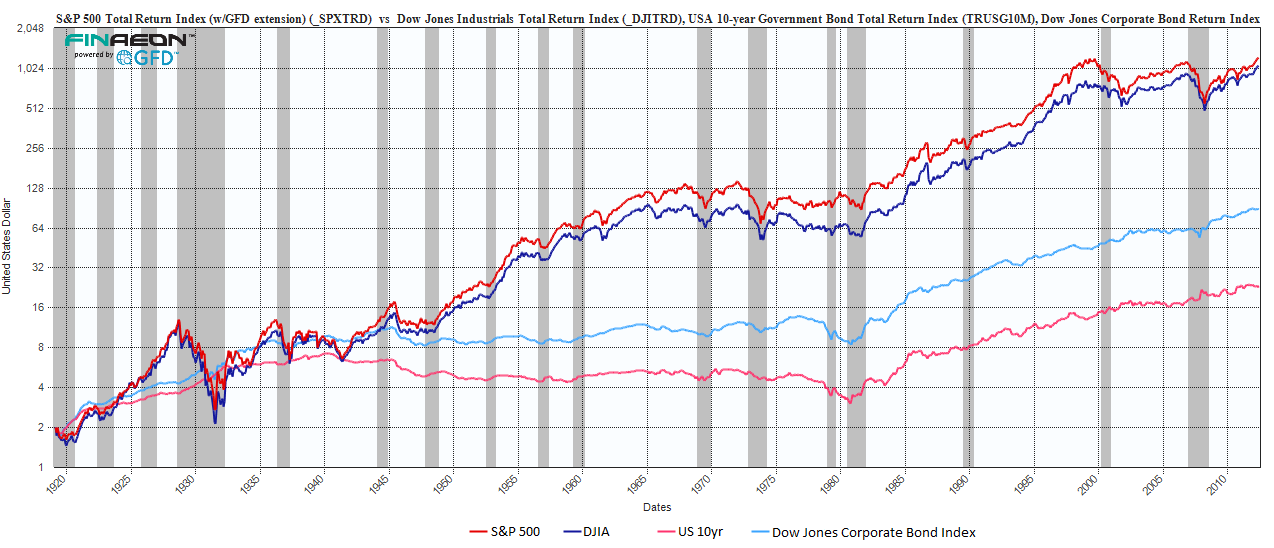

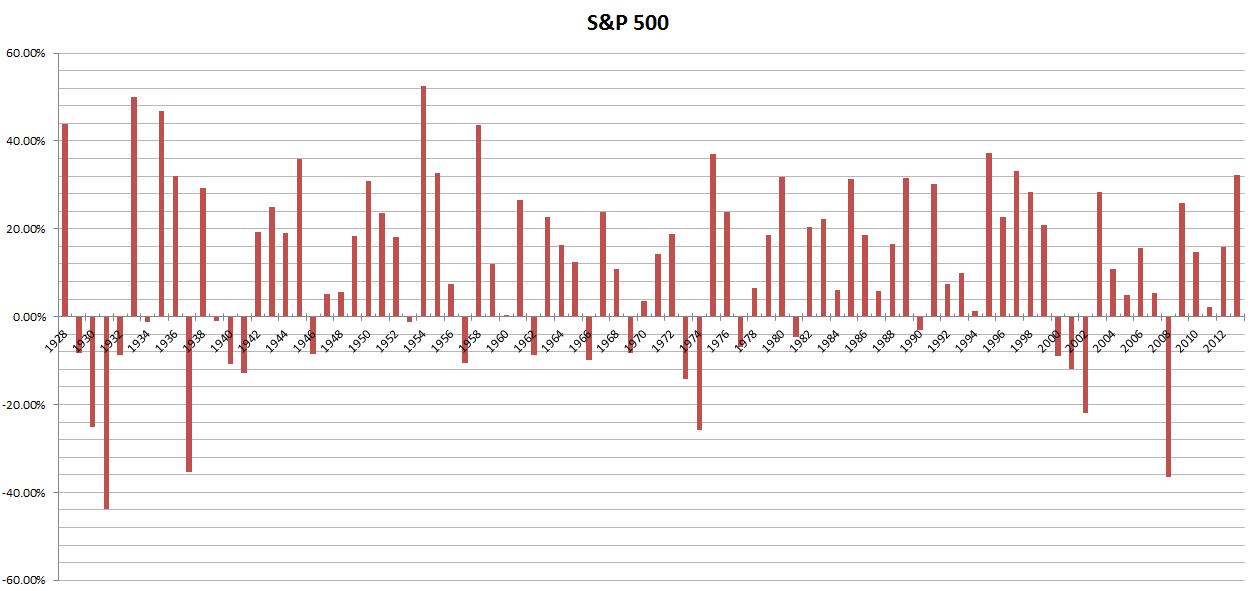

Как видно, акции оказались заметно доходнее 10-летних государственных и корпоративных облигаций. А вот такой была доходность индекса S&P 500 по годам:

С одной стороны, на графике явно видна динамика роста американских акций и тот факт, что за 100 лет он был довольно значительным – в выбранной шкале примерно к 2012 году индекс достиг показателя 1024, т.е. вырос по сравнению с 1919 годом в 512 раз. Но давайте выделим наиболее интересные периоды, начиная с 20 века.

Банковский кризис 1907 и “ревущие” 1920-е

Начать можно с кризиса 1907 года, когда долларовый капитал пережил отток на иностранные площадки. Банковская система из-за банкротств и бегства вкладчиков оказывается на пороге краха и в 1913 году создается ФРС – федеральная резервная система. Фактически это система центробанков, хранившая деньги вкладчиков из местных кредитно-финансовых учреждений – чтобы они массовыми требованиями по возврату депозитов не рушили банки. В это время Америка еще практически аграрная страна с большим количеством ручного труда.

Итак, США едва избегали громадных проблем, а главной мировой валютой является английский фунт. Шанс на подъем страна получает за счет войны в Европе, в которой США фактически не участвуют. Плюс правительство выпуском ряда облигаций, получивших название “Облигаций свободы”, привлекает заметные суммы от населения – в компании участвуют такие люди, как Чарли Чаплин.

В начале 1920-х Америка переживает бурный рост и модернизацию, аналогичные СССР десятилетием позднее – однако рынок США при этом открыт как для внутренних, так и для внешних инвесторов. На акциях и бизнесе делаются состояния – смотрите например отличный фильм “Великий Гэтсби”. А в конце 1920-х рождается Уоррен Баффет, который докажет всему миру, что невероятное состояние можно сделать не только собственным бизнесом, но и грамотно оценивая бизнесы других людей. При этом Баффет всегда был сторонником именно американских акций.

Великая Депрессия

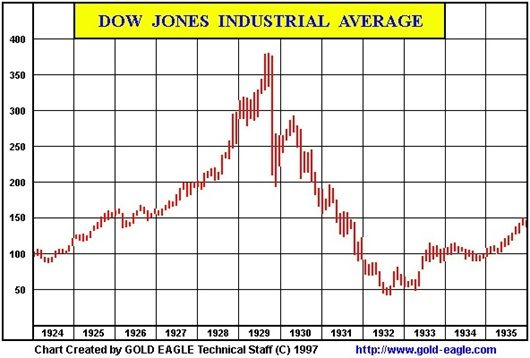

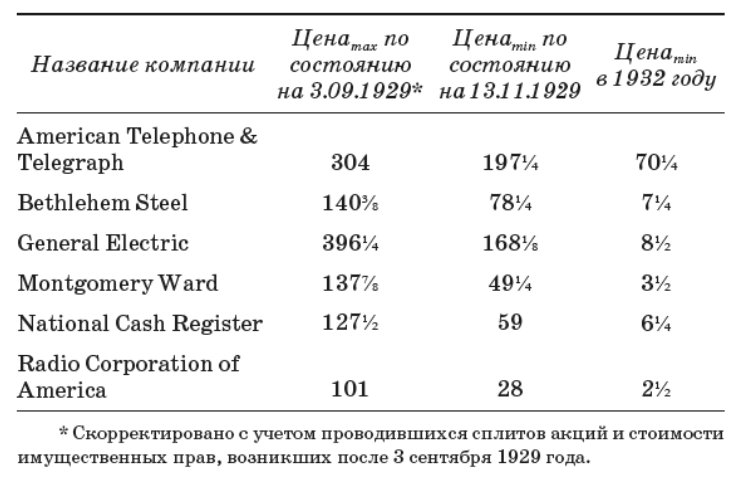

Однако после эйфории “ревущих 20-х” наступает кризис 1929 года, который многие считают финансовым пузырем (хотя спор о причинах идет до сих пор и единого мнения нет) из-за раздутости цен на акции:

Итого, в течение трех лет индекс Dow Jones опустился с отметки более чем 350 до уровня ниже 50, т.е. просел на 90%! Справедливости ради можно отметить, что аналог S&P 500 просел бы чуть меньше, но все же отличие слишком мало, чтобы о нем говорить.

21, 24 и 29 октября 1929 года инвесторами было в совокупности продано около 35.5 млн. акций, причем почти половина из них 29 числа, которая и считается началом биржевого краха. В пересчете на сегодняшний объем торгующихся на бирже акций, речь бы шла о миллиардах ценных бумаг. Чтобы почувствовать всю глубину падения через три (!) года, посмотрите на эту табличку главных американских акций:

К 1936 г. американский рынок заметно отыграл позиции, однако затем последовал менее глубокий, но все же очень ощутимый кризис 1937 года; в последний раз индекс повторил отметку 1929 г. в 1949 году! Итого, если не считать дивидендов, за 20 лет неудачные вкладчики 1929 года ничего бы не смогли заработать на разнице курсов акций. Но беда в том, что многие покупали их с плечом…

В 1933 году, в разгар депрессии, система сломалась. Банки начали разваливаться и укатываться в преисподнюю. ФРС мог бы их спасти, но Рузвельт придумал идею получше: он просто закрыл к чёртовой матери все банки от греха подальше. Назвал это «банковскими каникулами». Потому что все бежали за своими денежками, выстраивались в очереди и создавали глобальный крах.

В той чрезвычайной ситуации правительство США шло на совсем не демократичные меры: указом 6102 с мая 1933 года все владельцы золотых слитков, монет или обеспеченных золотом ценных бумаг были обязаны сдать их по фиксированному государством курсу в ограниченный период времени. Невыполнение указа влекло штраф в 10 000$ или 10 лет тюрьмы. Правда, указ не касался ювелирных изделий и разрешалось оставить себе золотую монету стоимостью в 100 долларов.

Причем тут есть и редко упоминаемый момент: Великая Депрессия привела к значительной дефляции и падению процентных ставок для оживления экономики. А значит, владельцы облигаций, особенно долгосрочных, получили значительное преимущество – когда акции перестают быть ценностью, купонные выплаты и наличные выходят на первый план. Кроме того, именно тогда в США появляется система страхования вкладов, созданная в России лишь в 2004 году. Неудивительно, что застрахованные суммы у нас и у них различаются больше, чем на порядок.

Последствия кризиса в виде возникновения многочисленных деревянных трущоб под боком огромных городов известны. Говорят, что люди снимали комнаты в отелях, чтобы повеситься, в таком массовом количестве, что владельцы отелей стали бояться сдавать свои номера. На это накладывается последствия сухого закона и мафиозные разборки – кажется, что от недавнего процветания остались лишь воспоминания.

И снова на помощь Америке пришла мировая война. США, которые из-за депрессии оказалась в больших долгах перед Европой, оказываются единственной страной-победительницей, не проводившей военных действий на своей территории. Ситуация меняется на противоположенную: США начинает кредитовать разрушенные войной европейские страны, укрепляя позиции американского рынка и своей валюты.

С другой стороны население США, во многом лишенное комфорта уже более 15 лет, скупает холодильники и автомобили, подогревая экономику. Это подогревает инфляцию и увеличивает процентную ставку, что идет в минус держателям облигаций. С конца 1940-х до конца 1960-х года американский рынок активно растет, причем почти под тем же углом и с той же стабильностью, что и в 1920-1929 годы.

Кризисы 1970-х

К концу 50-х в стране вырастает поколение, лично не заставшее кризис 1930-х и не испытывающее панического страха перед акциями. Компании IBM и Texas Instruments растут как на дрожжах, знаменуя эру электроники. Кроме того, это начало космической эры, которая воодушевила рынок на создание многочисленных акционерных обществ.

Забавно, что даже смена названия компании с включением слов “Space”, “Electronics” или ” Silicon” могла в то время удвоить стоимость ее акций. Правда, ряд акций испытал сильную коррекцию в 1962 году и бум технологий закончился, хотя рынок на этот раз быстро вернулся в привычное русло.

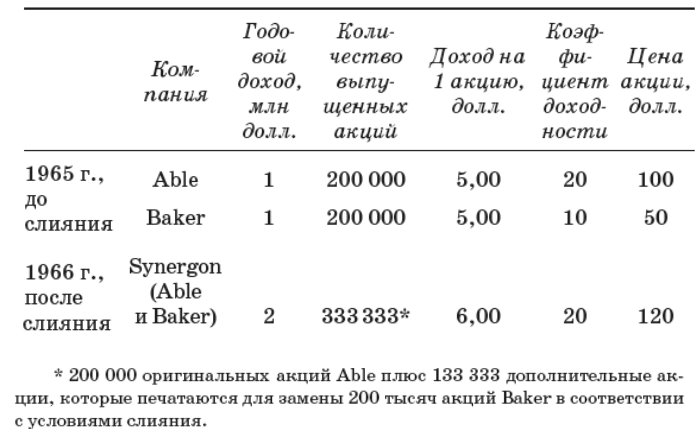

Что послужило толчком к продолжению роста? Образование конгломератов, которые в обход антимонопольного законодательства создавались из компаний разных отраслей. При этом обмен акциями шел с сокращением их общего числа и производился с выгодой для инвесторов, что с одной стороны увеличивало прибыль на акцию (аналог выкупа акций с рынка), а с другой толкало их цену вверх. Понятно, что никакого развития компаний при этом не происходило, но схема работала за счет компаний с низким P/E. Пример сделки, где за три акции Baker можно было получить 2 от Able:

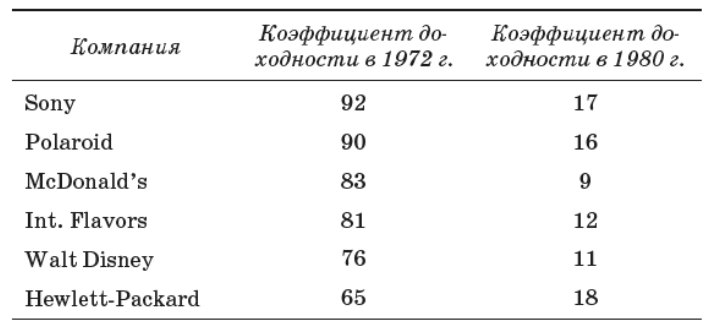

30 мая 1965 года индекс Доу-Джонса достигает значения в 912 пунктов, после чего следует доклад ФРС о схожести ситуации с той, что возникла накануне “Великой Депрессии”. Американские акции и новомодные “концептуальные” компании в конце десятилетия приостанавливают рост; к 26 мая 1970 индекс Доу теряет около 35% стоимости – однако 30 голубых американских фишек, включая компьютерные и технологические акции, в совокупности падают сразу на 81%! Можно сказать, что это была репетиция пузыря “доткомов”, который лопнет ровно через 30 лет.

Затем ненадолго следует сильный отскок, в результате которого 11 января 1973 года индекс выходит на пик в 1051 пункт – однако ожидания наступления нового бычьего рынка не оправдываются. С того момента по начало 80-х наступает мрачный отрезок – в октябре 1973 начинается нефтяной кризис, происходят политические скандалы и уличные протесты. Инфляция растет и в 1974, 79 и 80 году доходит до двузначных цифр.

Уже осенью 1974 Уолл-стрит оказывается в тяжелейшем нокдауне, а инвестиционные консультанты исчезают с горизонтов, осваивая другие профессии. Акции падают в бесконечность, рушатся цены на дорогую недвижимость, начинают банкротиться хедж-фонды. Только что восстановленное доверие к акциям, которое на протяжении 30 лет после Депрессии приводило к большинству сильно консервативных портфелей, вновь пикирует вниз.

В это же время возникает кризис существующей системы золотого стандарта, одну из главных ролей в котором сыграла Франция – и мир переходит к свободной конвертации валют относительно друг друга. Американский рынок акций из-за цепи взаимосвязанных событий (на кризис с нефтью наложился катастрофический зерновых в крупнейших странах мира) почти 18 лет проводит в просадке и к 1981 г. теряет относительно 1965 года большую часть своей стоимости; 13 центов уровня 1966 г. соответствовали покупательной способности 1 доллара в 1982 году.

Обратным эффектом такой ситуации стало то, что ставка по банковским вкладам и облигациям к началу 80-х доходила до 14% годовых. Многие американцы готовились к “концу света” и скупали золото, оружие и тушенку. Однако конца света не последовало – и поскольку в последующие годы из-за объявленной главой ФРС жесткой монетарной политики происходило резкое сокращение ставок и инфляции, держатели долгосрочных облигаций (не выкупленных по оферте) смогли обеспечить себе несколько лет сладкой жизни.

Забегая вперед скажем, через 10 лет эта роскошь в целом исчезла, хотя в начале 1980-х были выпущены 30-летние гос. облигации с купоном более 10% годовых. Корпоративные облигации высокого рейтинга в 1981 году и вовсе предлагали около 13% при инфляции в 8%.

Наши дни: пузырь доткомов и мировой кризис

После затяжного кризиса произошел самый значительный период роста рынка вплоть до 2000 года. Наиболее бурно рынок повел себя в 1983 году, повторяя бум на технологии начала 1960-х. Только теперь в секторе есть и робототехника (через год выйдет “Терминатор”), и биотехнологии, и микроэлектроника. На эйфорию, правда, заметно повлияла “большая коррекция” 19 октября 1987 года – в этот день индекс Доу-Джонса упал на 22%, а восстановление рынка заняло более двух лет. Кроме того, была довольно сильная коррекция в самом начале 1990-х.

Однако затем неприятности заканчиваются. К 2000 году в течение 5 лет активно надувается пузырь высокотехнологичных акций (пузырь доткомов), в результате которого индекс Dow дает отрицательную доходность три года подряд, увеличивая свою просадку – такое было только в 1929-1932 гг. Индекс NASDAQ, сконцентрировавший такие акции, и вовсе падает на 80% против 50% у основного индекса Dow. Правда, эти события не особо затрагивают рядового американца.

Рецессия заканчивается: с 2004 года индекс вновь идет вверх и к 2007 г. почти повторяет исторические максимумы. Но тут случается ипотечный кризис 2008 года (см. фильм “Игра на понижение”), возникший из-за легких кредитов на недвижимость, вызвавший ее бурный рост. Американский рынок резко падает, снова теряя до половины своей стоимости. На этот раз миллионы людей теряют работу и на пороге возникает тень 1930-х – однако в этот раз восстановление при накачке экономики деньгами проходит довольно быстро и гладко. Удивительно, что накачка даже не вызвала ожидаемый всеми скачок инфляции.

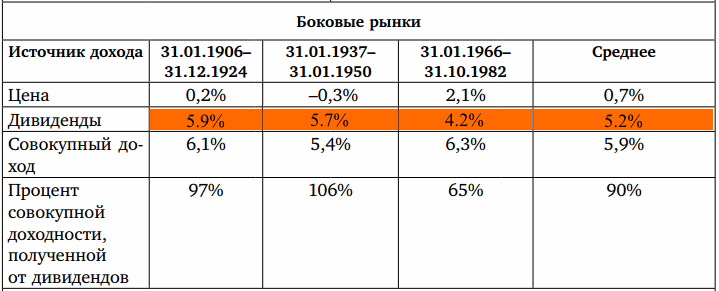

Интересно, что в 21 веке отмечен процесс, обратный 1960-ым, а именно развал конгломератов: при этом новые компании как правило имели более высокую суммарную рыночную стоимость. К настоящему моменту американские акции почти непрерывно растут уже в течение 6 лет. Таблица ниже демонстрирует преимущество дивидендов в кризисные периоды двадцатого века:

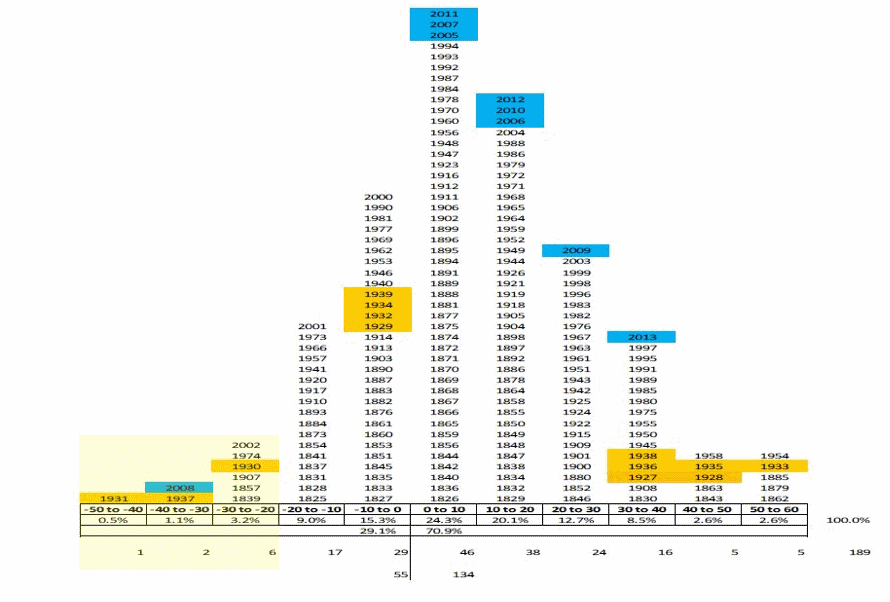

Вот еще одна диаграмма, показывающая доходность рынка США по децилям с 1825 года – как видно, она колебалась от минус 50% до плюс 60% в год. Последние годы после кризиса 2008 г. выделены синим цветом. Период 1927-1939 годов выделен желтым – диаграмма показывает, что кроме сильных падений в эти же годы происходили и значительные периоды восстановления. В целом же очевиден перекос диаграммы в правую часть – на 134 года положительной доходности пришлось только 55 отрицательных лет.

Выводы?

Несмотря на многочисленные кризисы, рынок США показывает среднюю доходность в 10% годовых уже более 200 лет. Это было бы невозможно, если бы все или даже большая часть компаний на рынке оказывались пустышками, поддерживаемые заявлениями Уолл-стрит и игрой с отчетностью предприятий. И хотя многие из них проходили периоды ажиотажа, стоя заметно больше, чем заслуживали, они повышали благосостояние (ВВП) страны и отдельного американца.

В результате из аграрной страны в начале 20 века, Америка через 100 лет превратилась в технологического лидера: активы США составляют чуть больше половины капитализации мирового рынка и такая ситуация длится уже не первое десятилетие. В конце концов рынок признает только реальную ценность.

Однако конец 1920-х, 1960-х и 1990-х годов хорошо показывают картину рисков: сильно перегретый рынок может очень долго не обновлять предыдущие максимумы. И если вы инвестор, то взвешивайте свои решения, вспоминая факты из этой статьи.

Газпромбанк предлагает разнообразные возможности для инвестиций для физических лиц, которые могут быть адаптированы под различные уровни риска и финансовые цели. Для тех, кто ищет стабильный доход с минимальными рисками, подойдут депозиты и облигации, в то время как более опытные инвесторы могут выбрать акции, ПИФы или ИИС для получения налоговых льгот. Газпромбанк также предоставляет аналитическую поддержку и удобные онлайн-инструменты для управления инвестициями, что делает процесс более доступным и понятным для всех.

Инвестиции для физических лиц в Газпромбанк — это возможность для частных инвесторов участвовать в различных финансовых продуктах, которые могут приносить прибыль в зависимости от уровня риска и временных горизонтов. Газпромбанк предлагает широкий выбор инструментов, от классических депозитов до более рискованных, но потенциально прибыльных, акций и облигаций.